Kunst an der Grenze

Mauerkunst in West-Berlin

von Sonja HugiWenn von Kunst an der Berliner Mauer die Rede ist, denken heute wohl die meisten zuerst an die East Side Gallery. Die 1990 in Friedrichshain entstandenen Gemälde befinden sich auf der Ostseite der Mauer, deren Bemalung erst durch die Friedliche Revolution im November 1989 möglich wurde. Die Galerie steht heute unter Denkmalschutz und gehört mittlerweile zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Was dagegen in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt ist, ist die Kunst, die in den 28 Jahren zuvor auf der Westseite der Mauer geschaffen wurde.

Seit ihrem Bau 1961 wurde die Berliner Mauer auf der Westseite mit politischen Botschaften und Graffiti bemalt. Es tauchten früh Ausdrücke wie „Ulbrichts KZ“ oder „Schandmauer“ auf. In den 1970er- und 1980er-Jahren entwickelte sich in West-Berlin daraus eine eigene Kunstform – die Mauerkunst.

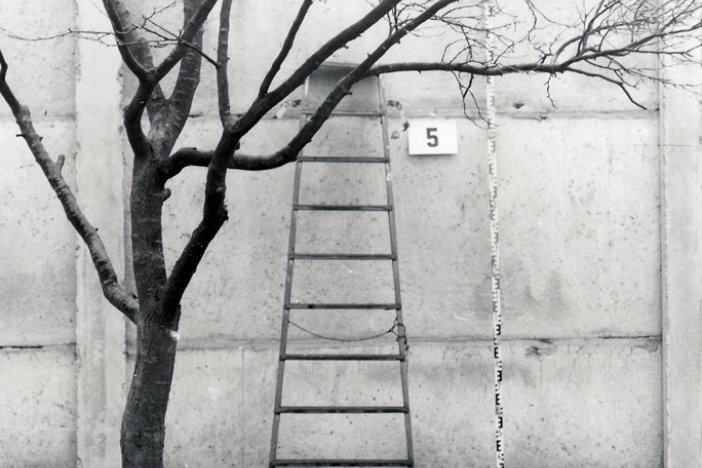

Besonders geeignet war dafür die sogenannte Grenzmauer 75, die ab 1975 errichtet wurde. Sie war 3,60 Meter hoch, weiß grundiert und eignete sich als riesige Leinwand. Viele Mauerkünstlerinnen und -künstler nutzten diese Mauer, um ihre Botschaften und Bilder zu gestalten.

Das Bemalen war nicht völlig ungefährlich. Die Grenzmauer 75 stand nicht direkt auf der Grenzlinie, sondern einige Meter im Gebiet der DDR. Dadurch verlief auch auf der Westseite ein schmaler DDR-Streifen. Grenzsoldaten konnten diesen Bereich über Türen betreten und kontrollieren. Meist beschränkten sich die DDR-Behörden darauf, die Kunst zu fotografieren oder teilweise zu entfernen – oft ließen sie sie aber auch bestehen.

„Arbeit am Verdorbenen“ - Peter Unsickers „Wall-Street Gallery“

Während die meisten Mauergemälde und -installationen schnell, heimlich und anonym entstanden, wählte der Künstler Peter Unsicker einen anderen Ansatz. 1986 eröffnete er in seinem Wohnhaus an der Zimmerstraße 12 die „Wall-Street Gallery“. Die Mauer stand nur fünf Meter von seinem Haus entfernt, die Türschwelle lag auf der Grenzlinie. Beim Verlassen des Hauses betrat er zwangsläufig Ost-Berlin. In dem schmalen Gang zwischen Mauer und Haus patrouillierten regelmäßig West-Alliierte Truppen und DDR-Grenzsoldaten.

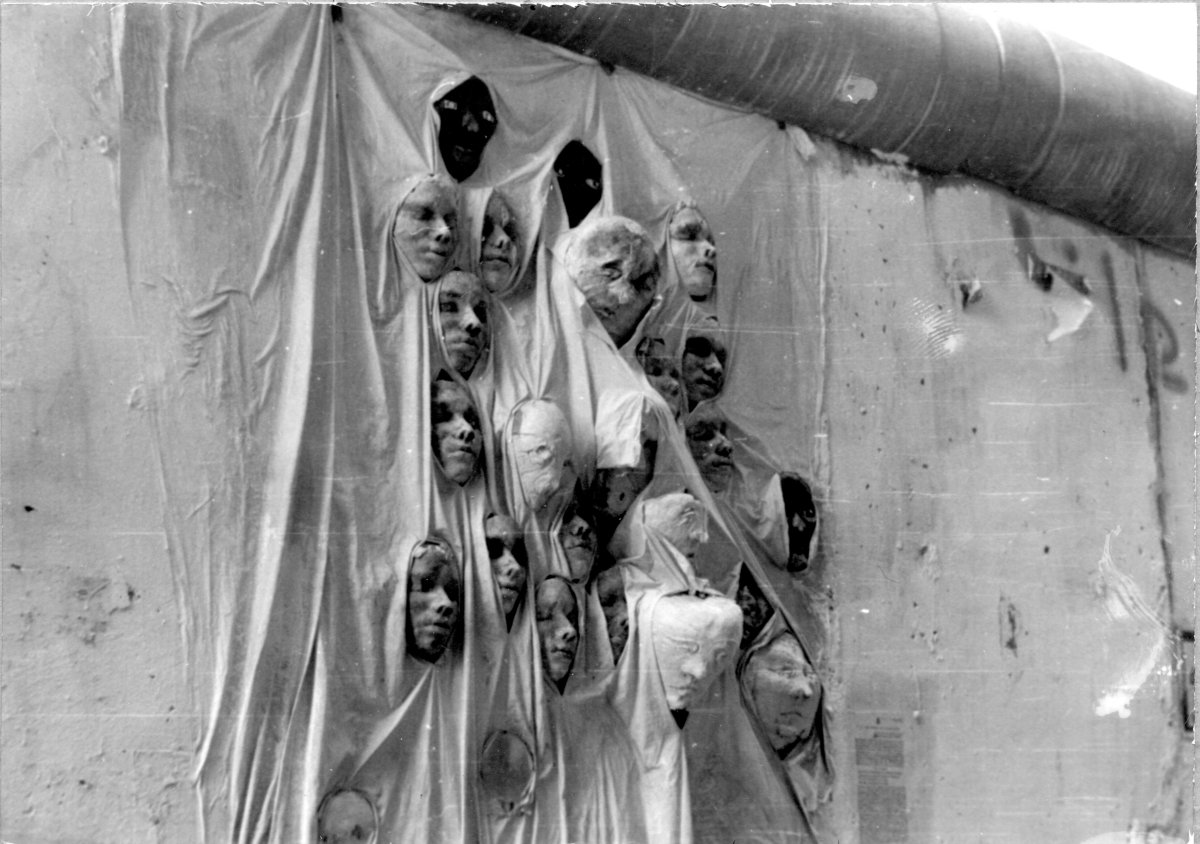

Unsicker empfand die Mauer als tägliche Herausforderung und begann, sie in seine künstlerische Arbeit zu integrieren. Zuerst installierte er einen Halogenstrahler an seinem Schaufenster und richtete den Leuchtkegel auf die Mauer. Unsicker bezog sich damit auf die taghelle Ausleuchtung des Grenzstreifens auf der Ostseite. Einige Zeit später begann er, seine Kunst direkt auf dem Beton der Grenzmauer 75 anzubringen. Seine „Arbeit am Verdorbenen“, wie er diese Kunstaktionen nannte, startete mit der Installation eines großen „Wundpflasters“ mit einem roten Kreuz, aus dem ein Gipskopf ragte. Für Unsicker stellte die Wunde metaphorisch die Berliner Mauer dar. Sie war der Schnitt, der Berlin und Deutschland teilte. Das Pflaster wurde eines Nachts von DDR-Grenzsoldaten abgerissen, der Gipskopf aber blieb. Daraufhin begann Unsicker die Gipsmaske zu vervielfältigen. Abends kamen jedoch die Grenzsoldaten wieder und entfernten die Installation – woraufhin er die doppelte Menge an neuen Köpfen anbrachte. Dieses Hin und Her steigerte sich einige Wochen lang – das stetig wachsende Kunstwerk wurde immer wieder entfernt, Unsicker doppelte nach. Von Bedrohungen durch die Grenzsoldaten ließ sich der Künstler nicht abschrecken. Er schrieb sogar einen Brief an Erich Honecker persönlich und bat ihn um die offizielle Erlaubnis, die Mauer vor seiner Galerie bearbeiten zu dürfen. Diesen Brief überreichte er Grenzsoldaten am Checkpoint Charlie. Daraufhin wurde er von Mitarbeitern der Staatssicherheit zu einer Unterredung gebeten. Das Gespräch beschreibt Unsicker als freundlich. Eine offizielle Genehmigung für seine Kunst an der Mauer hat er nie bekommen – der Osten hatte aber offensichtlich in Bezug auf den Mauerkünstler klein beigegeben. Nach dem Austausch mit der Stasi wurde er nicht weiter behelligt und man ließ ihn weitere Installationen umsetzen, ohne diese wieder zu entfernen.

“Schrift an der Mauer“ – Deborah Kennedy sammelt die Stimmen der Menschen

Anders als Peter Unsicker, der mit seiner Kunst seine persönliche Perspektive auf die Mauer verarbeitete, setzte sich die US-amerikanische Künstlerin Deborah Kennedy mit den Ängsten und Hoffnungen der Menschen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs auseinander. Sie sammelte Stimmen aus Ost- und West-Berlin sowie aus den USA und machte sie in ihrer Arbeit „Schrift an der Mauer“ sichtbar. Im April 1989 installierte Kennedy 112 Kupferplatten auf der Mauer in der Nähe des Checkpoint Charlie. In die Platten waren ausgewählte Aussagen aus ihren Gesprächen mit den Menschen in Ost und West geritzt. Die Künstlerin wollte damit jenen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört wurden – weder in der sozialistischen noch in der kapitalistischen Welt – und diese Stimmen in Überwindung der Teilung nebeneinander, gewissermaßen in Dialog miteinander stellen. Während Kennedy elf Mauersegmente mit schwarzer und blauer Farbe grundierte und die Platten installierte, wurde sie mehrfach von Grenzsoldaten unterbrochen. Sie wartete jeweils hinter der Sektorengrenze, bis sich die Soldaten wieder auf die Ostseite zurückgezogen hatten, arbeitete dann weiter und stellte die Installation schließlich fertig. Bevor sie wieder in die USA zurückkehrte, setzte die Künstlerin noch zwei weitere Installationen an der Berliner Mauer um: „Liberty Gate“ schuf ein fiktives Tor in der Mauer, umgeben von Fotografien des Gesichts der Freiheitsstatue. „Haar/Hair“ bestand aus an der Mauer befestigten, eingefärbten Haaren. Kennedy nahm außerdem eine Serie von Selbstporträts auf, auf denen sie sich unbekleidet und in Uniformen der West-Alliierten und der Nationalen Volksarmee der DDR vor der Mauer inszenierte.

Der „Grenzverletzer“ – Stephan Elsner und seine Aktionen an der Mauer

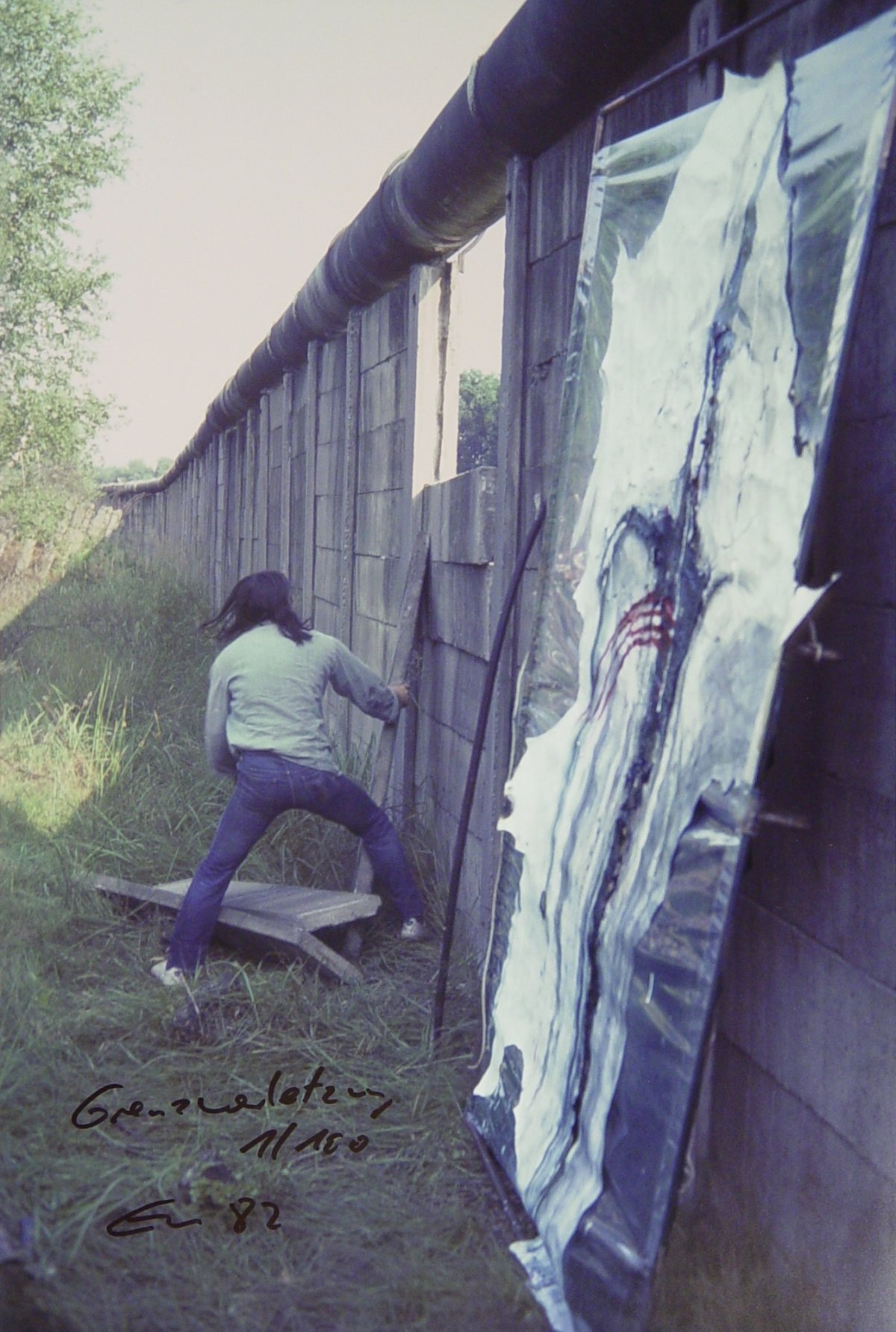

Wiederholt und öffentlich an der Mauer zu arbeiten, bedeutete ein gewisses Risiko für die Künstlerinnen und Künstler. Insbesondere wenn die Mauer dabei nicht nur mit Farbe bemalt, sondern invasiver bearbeitet wurde. Hierbei ging niemand weiter als der junge West-Berliner Stephan Elsner. 1982 schuf er seine Arbeitsreihe „Grenzverletzung“. Mit diesem Werk setzte er sich künstlerisch mit dem Phänomen menschengemachter Grenzen auseinander. Er arbeitete an einer Gefängnismauer, am Reichstagsgebäude und an der Berliner Mauer – als eine der offensichtlichsten und sichtbarsten Grenzen der Stadt. Es ging ihm darum, „bestehende Tabus künstlerisch zu durchbrechen“. Elsner unterschied sich von den anderen Künstlerinnen und Künstlern darin, dass seine Kunst am Außenring der Berliner Mauer bis in den Todesstreifen hinein reichte. Er hievte Bilder über den Streckmetallzaun in den Grenzstreifen und besprühte sie durch den Zaun mit Farbe, um so Abdrücke der Grenze zu erzeugen. Bei einer Aktion am 19. Juli 1982 am Oberjägerweg an der Grenze zwischen West-Berlin und der DDR ging er sogar soweit, Betonteile aus der Mauer zu brechen und durch sein eigenes Kunstwerk zu ersetzen. Dieses bestand aus einer durchsichtigen, auf einen Rohrmetallrahmen gespannten Folie, die er zuvor bereits an der Mauer mit einem abstrakten Bild aus Papierfragmenten und Farbe versehen hatte. Nachdem er das Gemälde in die Mauerlücke gesetzt hatte, arbeitete er daran weiter, indem er rote Farbe auf die noch transparenten Stellen aufsprühte. Auf die nach Osten gerichtete Seite hatte er das Wort „Kunstaktion“ gesprüht. Niemand unterbrach Elsners Aktion. Erst nach einigen Stunden wurde seine Installation von den Grenzsoldaten entdeckt, entfernt und die Lücke in der Mauer wieder verschlossen.

Nachdem Elsner seine Arbeit beendet hatte, wurde er von der britischen Militärpolizei festgenommen und der West-Berliner Polizei übergeben, die ihn nach Feststellung seiner Personalien aber wieder entließ. Das DDR-Ministerium für Staatssicherheit dagegen legte einen Operativplan fest, der die Identifizierung und Verhaftung des „Grenzverletzers“ zum Ziel hatte. Mehrere Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit (IM) wurden nach West-Berlin geschickt, Elsners Wohnadresse, sein Atelier und seine Galerie wurden überwacht. Da Elsners Arbeit an der Mauer aber bereits abgeschlossen war und er zunächst keine weiteren Kunstaktionen unternahm, wurden die Ermittlungen gegen ihn im Januar 1983 schließlich eingestellt.

Die Mauer als Kulisse und Werbefläche

Nicht jede Kunstaktion an der Mauer setzte sich vor Ort so direkt und intensiv mit ihrer gesellschaftlichen und philosophischen Relevanz auseinander. In den 1980er Jahren nutzten Musikerinnen und Musiker die Berliner Mauer auch gerne als Kulisse für ihre Musikvideos –sie besaß einen morbiden Charme und hatte als Symbol für das unbekümmerte Künstlerleben auf der „Insel“ West-Berlin Kultstatus. Vielen ging es damals auch einfach darum, irgendwie berühmt zu werden. Die Berliner Mauer war prominent und wurde immer wieder im Fernsehen gezeigt, diese Tatsache versuchten sich einige Bands zu Nutze zu machen.

Werbung für die Band DIN A TESTBILD auf der Mauer in der Köpenicker Straße, 1984 (Foto: Ralf Gründer)

„Weißer Strich“ - eine Kunstaktion als Kritik an der West-Berliner Mauerbemalung

Peter Unsicker machte bei einem Besuch in Ost-Berlin die Erfahrung, dass seine Arbeit von der DDR-Bevölkerung geschätzt wurde. In einer Kneipe wurde er erkannt – vermutlich aus dem West-Fernsehen, das über seine Installationen berichtet hatte. Er musste an dem Abend keines seiner Biere selbst bezahlen.

Nicht alle dachten allerdings positiv über die Kunst an der Mauer. Fünf junge Männer, die ursprünglich aus der DDR stammten, entweder aus der Haft freigekauft worden waren oder per Antrag in den Westen ausgereist waren, starteten im November 1986 die Aktion „Weißer Strich“. Diese Protestperformance richtete sich gegen die West-Berliner Bemalung der Mauer, die vor allem der Initiator der Aktion, Jürgen Onißeit, als pietät- und geschmacklos empfand. Er sah die brutale Realität des Grenzregimes und das Leiden der Menschen unter der SED-Diktatur durch die bunten Malereien verharmlost. Die Freunde planten die Bemalung im wahrsten Sinne des Wortes durchzustreichen und die „eigentliche Realität der Mauer wieder zu re-realisieren, zu entblößen“, wie sich Wolfram Hasch Jahrzehnte später in einem SPIEGEL-Interview erinnerte. Mehrere Tage lang wollten die Männer einen weißen Strich über die gesamten 156 Kilometer Länge der Berliner Mauer ziehen. Um nicht von der Staatssicherheit erkannt zu werden, waren sie dabei maskiert. Sie begannen in Kreuzberg und kamen bis zum Tiergarten, wo sie am Vormittag des zweiten Tages von Grenzsoldaten gestoppt wurden. Vier von ihnen entkamen, Wolfram Hasch aber wurde festgenommen. Hasch bezahlte den „mehrfachen ungesetzlichen Grenzübertritt“ mit einem Urteil zu einer Gefängnisstrafe von 20 Monaten in der Haftanstalt für politische Gefangene Bautzen II. Nach sieben Monaten wurde er zum zweiten Mal in seinem Leben von der Bundesrepublik freigekauft.

Die beschriebenen Beispiele zeigen nur einen kleinen Teil der vielfältigen Kunst, die spätestens seit den 1980er Jahren auf der Westseite der Mauer geschaffen wurde. Die Berliner Mauer wurde bemalt und beklebt, in Brand gesetzt und filmisch inszeniert. Sie war Gegenstand und Inhalt, Protagonistin und Projektionsfläche. Im Gegensatz zu den Bildern der East Side-Gallery sind die West-Kunstwerke weitgehend verschwunden und die Erinnerung an sie ist wenig präsent. Eine bekannte Ausnahme: Thierry Noir malte an der East Side Gallery noch einmal ein paar seiner charakteristischen Köpfe, mit denen er auf der Westseite bekannt geworden war.